GALERIE Porzellan-Fayencen

Hier finden Sie eine Auswahl der von uns angebotenen Porzellane sowie Fayencen.

Gerne senden wir Ihnen weitere Fotos zu.

Ebenso stehen wir für zusätzliche Auskünfte gerne zur Verfügung.

JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN Zürich, um 1785. Porzellan Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend. Pressmarken K . 4. I H 16 cm. Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 19

JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN Zürich, um 1785. Porzellan Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend. Pressmarken K . 4. I H 16 cm. Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 19

JUNGES MÄDCHEN MIT TAMBURIN

Zürich, um 1785.

Porzellan

Mit der rechten Hand auf das mit Glöckchen versehene Instrument schlagend, auf einem runden Felssockel stehend.

Pressmarken K . 4. I

H 16 cm.

Vgl. S. Ducret, Die Zürcher Porzellanmanufaktur, 1958, Vol. II, Abb. 439 (Gabriel Klein zugeschrieben); Rudolf Schnyder, Sammlung Dr. E.S. Kern, KFS Mitteilungsblätter

Nr. 122, 2009, S. 62 (um 1775, Hans Jakob Spengler?).

Inv.-Nr. 0.403

1.450 €

Bologneser Hund Männchen machend

Meißen um 1750

Porzellan

Modell Johann Joachim Kaendler (1740-1748).

Höhe 25,5 cm

Der Bologneser Hund, der bereits im 11. und 12. Jahrhundert wegen seiner Anmut sehr geschätzt wurde, stieg im 16. Jahrhundert unter König Heinrich III. von Frankreich zum beliebtesten Schoßhund ("Bichon") der aristokratischen Gesellschaft auf und galt in den herrschenden Kreisen als wertvolles Geschenk. Auch große Namen des 18. Jahrhunderts, darunter die Marquise de Pompadour, Katharina II. von Russland oder Maria Theresia von Österreich, werden mit dem Hund aus Bologna in Verbindung gebracht. Vor allem der sächsische Kurfürst Friedrich August II. soll von den als intelligent und temperamentvoll geltenden Tieren sehr angetan gewesen sein und Kaendler gebeten haben, mehrere Modelle aus Porzellan zu entwerfen. Hierbei handelt es sich um zwei Gegenstücke, wie Kaendler in seiner Taxa von 1740-1748 angibt: "2. Hunde aus Polognes oder Zottligte, sich gegenseitig auf Camine zu sezen anschauend, wovon der eine sich krazet, der andere jedoch auffrecht sizet, pro 1. Stück 4. Thlr. Der äußerst realistisch dargestellte kleine Hund aus Bologna überzeugt durch seine eingefrorene Haltung mitten in der Bewegung, die naturalistische Wiedergabe seines Fells sowie durch seine ausdrucksstarke Mimik.

Literatur :

Sponsel, J.L.: Kabinettstücke der Meissner Porzellan-Manufaktur von Johann Joachim Kändler, Leipzig, 1900, S. 92ff, S. 229.

Albiker, C: Die Meissner Porzellanmanufakturen im 18. Jahrhundert, Berlin, 1959, Abbildung 186.

Menzhausen, I. und Karpinski, J.: In Porzellan verzaubert - Die Figuren Johann Joachim Kaendlers in Meißen aus der Sammlung Pauls-Eisenbeiss Basel, S. 200.

Inv.-Nr. 0.302

950 €

Schäfergruppe Ludwigsburg Porzellan Modell Johann Christoph Haselmeyer zugeschrieben um 1770 H. 16,6 cm Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat. Vgl.: Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und

Schäfergruppe Ludwigsburg Porzellan Modell Johann Christoph Haselmeyer zugeschrieben um 1770 H. 16,6 cm Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat. Vgl.: Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und

Schäfergruppe

Ludwigsburg

Porzellan

Modell Johann Christoph Haselmeyer

zugeschrieben

um 1770

H. 16,6 cm

Blaue Marke doppeltes ligiertes C, Pressnummer 25, eingeritztes Quadrat.

Sehr guter Erhalutungszustand.

Vgl.:

Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart 1997, Nr. 68, S. 253 und 510;

Brattig (Hg), Glanz des Rokoko, Ludwigsburger Porzellan aus der Sammlung Jansen, Stuttgart 2008, Nr. 27, S. 104 f.

Inv.Nr.0.525

1.500 €

Vase Russian Imperial Porcelain Factory Porzellan Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg Alexander I. Um 1820 H. 97 cm (!!!) Trompe-l’œil – Malerei Malachit

Vase Russian Imperial Porcelain Factory Porzellan Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg Alexander I. Um 1820 H. 97 cm (!!!) Trompe-l’œil – Malerei Malachit

Vase

Russian Imperial Porcelain Factory

Porzellan

Rußland

Kaiserliche Porzellanmanufaktur

St. Petersburg

Alexander I.

Um 1820

H. 97 cm (!!!)

Trompe-l’œil – Malerei Malachit

Inv.Nr.1.657

4.500 €

Höchst Porzellan Ziegenmelkerin Modell von Johann Peter Melchior um 1770 Rad-Marke in Unterglasurblau H. 15 cm Sehr guter Erhaltungszustand. (Spitzen der beiden Hörner restauriert.) Vgl.: Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.

Höchst Porzellan Ziegenmelkerin Modell von Johann Peter Melchior um 1770 Rad-Marke in Unterglasurblau H. 15 cm Sehr guter Erhaltungszustand. (Spitzen der beiden Hörner restauriert.) Vgl.: Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.

Höchst

Porzellan

Ziegenmelkerin

Modell von Johann Peter Melchior

um 1770

Rad-Marke in Unterglasurblau

H. 15 cm

Sehr guter Erhaltungszustand.

(Spitzen der beiden Hörner restauriert.)

Vgl.:

Kat. Johann Peter Melchior, Gelsenkirchen 1997, Abb. 44.

Inv.Nr.0.067

1.250 €

Meissen Porzellan Cris de St. Petersburg Wasserträgerin um 1755 Modell von Peter Reinicke um 1750 H. 13,5 cm Schwertermarke (Rückseite am Sockel) Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers

Meissen Porzellan Cris de St. Petersburg Wasserträgerin um 1755 Modell von Peter Reinicke um 1750 H. 13,5 cm Schwertermarke (Rückseite am Sockel) Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers

Meissen

Porzellan

Cris de St. Petersburg

Wasserträgerin

um 1755

Modell von Peter Reinicke um 1750

H. 13,5 cm

Schwertermarke

(Rückseite am Sockel)

Basierend auf einer Serie von Stichen nach Zeichnungen von Jean-Baptiste Le Prince, einem Schüler Bouchers, der nach Russland reiste, um das Leben und die Sitten der russischen Bevölkerung zu studieren und aufzuzeichnen.

Sehr guter Erhalutngszustand.

Inv.Nr.0.699

1.950 €

Meißen Porzellan um 1780 « Die zerbrochene Brücke » Modell von Michel Victor Acier um 1777 unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern Ausformung um 1780 Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799) H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm Sehr guter Erha

Meißen Porzellan um 1780 « Die zerbrochene Brücke » Modell von Michel Victor Acier um 1777 unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern Ausformung um 1780 Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799) H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm Sehr guter Erha

Meißen

Porzellan

um 1780

« Die zerbrochene Brücke »

Modell von Michel Victor Acier um 1777

unterglasurblaue Schwertermarke mit Stern

Ausformung um 1780

Michel Victor Acier (Versailles 1736 - Dresden 1799)

H. 25,5 cm, L. 17 cm, T. 14 cm

Sehr guter Erhaltungszustand

eine kleine Restaurierung an einem Finger und einem Fuß

Inv.Nr.0.706

1.950 €

Kakadu und Ara

Majolika

Nymphenburg

Joseph Wackerle

(1880-1959)

um 1910

H. 57 bzw. 56 cm

Sehr guter Erhaltungszustand

(lediglich die Schwanzfedern des Kakadus am Ende etwas bestoßen)

Vgl.:

Neumeister, München, 29.3.2023, Nr. 65 und 66, mit Reparaturen und Bestoßungen (10.790 €)

Bislang wurde in der Manufaktur Nymphenburg ausschließlich für Innenräume gedachtes Kunstporzellan mit Auf- und Unterglasurbemalung hergestellt. Anfang des 20.Jhts. beschloss man nun figürliche Großplastik sowie Tierplastik in farbig bemalter Majolika herzustellen.

Die in dieser robusten Technik hergestellten Werke boten sich für die Aufstellung in Freiräumen sowie auch als Bauplastik im Außenraum an.

Von Anfang wurde die gesamte Ausführung sowie die Dekoration auf Josef Wackerle zugeschnitten, der 1906 bis 1909 als künstlerischer Leiter der Manufaktur tätig war. In diesen Jahren entstanden auch diese Papageien bzw. Ara, die das 1.Mal auf der Weltausstellung in Brüssel gezeigt wurden.

Hier entwarf Gabriel von Seidl im deutschen Pavillon ein vornehmes Weinrestaurant, in dessen Nischen sich u.a. der "Papagei mit Kirsche", der "Kakadu mit Blumenkorb" sowie der "Ara mit Girlande" befanden. Zur Aufstellung im Botanischen Garten in München modellierte Wackerle noch zusätzlich einen vierten "Papagei mit Maske", den Theodor Körner 1915 in Majolika umsetzte. Neu an dieser Plastik ist die Beigabe von bestimmten Attributen wie die beiden Masken, schwarz und weiß, womit Tragödie und Komödie gemeint ist, sowie die Panflöte, die für Bukolische Musik steht. -

Der botanische Garten war der Modernste seiner Art in Deutschland. Er vereinigt rein streng wissenschaftliche Gesichtspunkte mit der Forderung nach Ästhetik. So bilden die vier Vogelplastiken von Wackerle die Eckpunkte des Schmuckhofes, der einen besonderen Ziergarten mit Zu- und Abgang darstellt.

Wackerle orientierte sich gerne an der figürlichen Meißener Vogelplastik des 18.Jhts., sein Vorbild war z. B. der kompositionsgleiche Papagei auf Blumenkorb von Kaendler. Seine Papageien-Serie wurde in zwei unterschiedlichen Größen hergestellt (I und II), einmal für die öffentliche Präsentation, dann aber auch in der kleineren Ausführung für private Gärten. Um Ausformungen der letzten Art handelt es sich bei diesem Paar.

Inv.Nr.1.002

VERKAUFT

Hugo Meisel

(1887-1966)

Großplastik

„Fisch auf Wellen“

Figur der Ausstattung des Leipziger "Porzellan Palais"

anläßlich der Frühjahrsmesse 1921

Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur

um 1920

polychrome Aufglasurmalerei

Rückseite unten eingeritztes Monogramm HM, darunter unterglasurblaue Manufakturmarke

Höhe: 78,5 cm

Bei dem angebotenen Fisch handelt es sich um eines der fünf bekannten Exemplare aus dem Leipziger "Porzellan Palais", die um 1920 gefertigt wurden:

Eine unbemalte Ausformung gehört zu den Beständen des Hetjens-Museums, eine weitere, ebenfalls unbemalte, im Grassimuseum, Leipzig, die dritte in Privatbesitz.

Lt. Dr. Christoph Fritzsche ist die hier angebotene Plastik die einzige, original staffierte, noch existierende Ausformung. Ein weiteres, bemaltes Exemplar ist Kriegsverlust.

Wir danken Herrn Dr. Fritzsche für die Hinweise.

Die Volkstedter Manufaktur erlebte um Anfang des 20. Jh. einen wirtschaftlichen und künstlerischen Aufschwung. 1921 wurde als erstes Branchenmessehaus der Leipziger Messe das ehemalige Königliche

Palais für die Präsentation der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur sowie für ihre Zweigbetriebe und anderen Firmen u. a. Hutschenreuther umgebaut und eingerichtet. Der Berliner Architekt Hans

Poelzig und seine spätere Frau Marlene Moeschke wurden mit dem Entwurf der Innenausstattung beauftragt. Diesem stilistischen Rahmen einfügend schufen Hugo Meisel und Arthur Storch eine Serie von

mindestens 16 großformatigen Tierplastiken, die die Räume des "Porzellan Palais" expressiv zierten.

Die Großplastiken aus der Zeit um 1920, die in der Aeltesten Volkstedter Porzellanfabrik AG ausgeformt wurden, bilden einen Höhepunkt im Schaffen des Thüringer Porzellankünstlers Hugo Meisel. Zusammen mit Arthur Storch (1870-1947) erhielt Hugo Meisel 1921 für die Mitarbeit bei der Ausgestaltung des Messehauses "Porzellan-Palais" Leipzig große Anerkennung. Beide Künstler schufen zu diesem Zweck zwischen 1919 und 1921 um die 20 Modelle an phantasievollen Großplastiken, wie sie bisher nur aus der Meißner Kändler-Zeit bekannt waren. Weiterhin entwarfen die Innenarchitekten Prof. Hans Poelzig (1869-1936) und Gustav Partz (1883-1957) verschiedene, bis zu 2,50 m hohe Beleuchtungskörper aus Porzellan, die ebenfalls die Räume des Palais schmückten. Dem 1921 veröffentlichten Presseartikel nach zu urteilen war dieses Messehaus mit den Porzellanen aus Thüringen die Sensation, so heißt es "... strahlt das Treppenhaus in hellen Farben, belebt durch große künstlerische Porzellan-Tierfiguren und Kandelaber, Erzeugnisse der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur ...".

So große Porzellanplastiken hatte es seit den barocken Meissener Tierfiguren von Johann Gottlieb Kirchner und Kaendler nicht mehr gegeben. Diese Figur gehört zu einer Serie von 16 Tieren und Fabelwesen nach Modellen von Hugo Meisel und Arthur Storch, welche in Kombination mit expressiv anmutenden Konsolen und stattlichen Beleuchtungskörpern aus Porzellan (nach Entwürfen der Architekten Hans Poelzig und Gustav Partz) im legendären Leipziger Porzellan-Palais wirkungsvoll in Szene gesetzt wurden. Diesen Ort nahmen die Besucher ab der Frühjahrsmesse 1921 als eine besondere Attraktion wahr. Gingen bis dahin im Messe-Wirrwarr gute Waren oft unter – ein Ärgernis, welches im übrigen auch die Gründung der Grassimesse beförderte –, so präsentierten sich nun Porzellanhersteller spezifisch in einem Branchenmessehaus.

Die Volkstedter Großplastiken, teils in Weißporzellan, teils farbig bemalt, kündeten durch ihre Monumentalität und ihre Mischung aus Stilisierung und Naturnähe von dem Willen, mit dem Material Porzellan neue Wege zu beschreiten. Im Schaffen ihrer Entwerfer absolute Höhepunkte, wurden vermutlich dennoch kaum zehn Ausformungen pro Modell ausgeführt.

Inv.Nr.7.504

VERKAUFT

Meissen Cris de Paris Porzellan um 1760 Traubenverkäufer Modell von Peter Reinicke Schwerter-Marke (auf der Rückseite) H. 14,5 cm

Meissen Cris de Paris Porzellan um 1760 Traubenverkäufer Modell von Peter Reinicke Schwerter-Marke (auf der Rückseite) H. 14,5 cm

Meissen

Cris de Paris

Porzellan

um 1760

Traubenverkäufer

Modell von Peter Reinicke

Schwerter-Marke

(auf der Rückseite)

H. 14,5 cm

Sehr feine, frühe Ausformung im hervorragenden Erhaltungszustand (minimale Chips)

Inv.Nr.0.603

VERKAUFT

Scaramouche Commedia dell´arte aus der sogenannten Weißenfels-Serie Meißen das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah. H. 13,3 cm

Scaramouche Commedia dell´arte aus der sogenannten Weißenfels-Serie Meißen das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah. H. 13,3 cm

Scaramouche

Commedia dell´arte

aus der sogenannten Weißenfels-Serie

Meißen

das Modell von Johann Joachim Kaendler und Peter Reinicke April 1744, die Ausformung zeitnah.

H. 13,3 cm

Sehr schöner Erhaltungszustand.

Der Auftraggeber für eine Reihe von Figuren dieses Themas war Johann Adolf II. Herzog von Sachsen Weißenfels (1685 - 1745), von Kaendler

als "Ihro Durchl. dem Hertzog Von Weißen Fels" bezeichnet.

Der frankophile Fürst entschloss sich schon früh für die militärische Laufbahn. Sein Vetter August II. König von Sachsen berief ihn 1711 in sächsisch-polnische Dienste. Nach dessen Tod 1733 half er

dem Nachfolger, König August III., die polnische Königswürde zu sichern, was ihm durch den Sieg über Stanislaus I. Leszczynski 1736 gelang. Die Figurengruppen wurden zwischen dem Ersten und Zweiten

Schlesischen Krieg, an deren Durchführungen er maßgeblich beteiligt war, in Meißen geordert und ausgeführt. Für die bildhauerische Leistung der Manufaktur stellten sie einen spektakulären Erfolg dar,

denn sie entstanden als dreidimensionale Plastiken nur teilweise nach bzw. inspiriert von Stichfolgen. Vieles war also Eigenleistung der Modelleure, wie in diesem Fall Peter Reinicke und Johann

Joachim Kaendler.

Inv.Nr.0.755

VERKAUFT

HOCHBEDEUTENDE KAMINUHR "TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT" MEISSEN UM 1765 Johann Joachim Kaendler

HOCHBEDEUTENDE KAMINUHR "TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT" MEISSEN UM 1765 Johann Joachim Kaendler

HOCHBEDEUTENDE

KAMINUHR

"TRIUMPH DER LUST ÜBER DIE VERNUNFT"

MEISSEN

UM 1765

in Gestalt eines Denkmals

das Porzellanpostament bekrönt von einer Bacchus-Gruppe

auf den vier Ecken Putten als Allegorien auf die Wissenschaften

Modelle von Johann Joachim Kändler

Eingefaßt von einer Porzellangalerie

feuervergoldete Bronzemontierung mit Widderköpfen und Girlanden

Schwerter-Marke

H. 60 cm

Einziges, bisher bekanntes Exemplar

VERKAUFT

_______________________________________

Schäferpaar Schäfer und Schäferin sitzend Meissen Johann Joachim Kaendler um 1750 H. 17 cm bzw. 16 cm Sehr schöner Erhaltungszustand Inv.Nr.0.443 1.950 €

Schäferpaar Schäfer und Schäferin sitzend Meissen Johann Joachim Kaendler um 1750 H. 17 cm bzw. 16 cm Sehr schöner Erhaltungszustand Inv.Nr.0.443 1.950 €

Schäferpaar

Schäfer und Schäferin

sitzend

Meissen

Johann Joachim Kaendler

um 1750

H. 17 cm bzw. 16 cm

Sehr schöner Erhaltungszustand

Inv.Nr.0.443

VERKAUFT

Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg 1869 Alexander II. August Spiess Der Wasserträger Biskuit Porzellan H. 58 cm Signiert und datiert Spiess 1869 Russian Imperial porcelain factory

Rußland Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg 1869 Alexander II. August Spiess Der Wasserträger Biskuit Porzellan H. 58 cm Signiert und datiert Spiess 1869 Russian Imperial porcelain factory

Rußland

Kaiserliche Porzellanmanufaktur

St. Petersburg

1869

Alexander II.

August Spiess

Der Wasserträger

Biskuitporzellan

H. 58 cm

Signiert und datiert

Spiess 1869

sowie auf der Sockelunterseite bezeichnet

Russian Imperial Porcelain Factory

St. Petersburg

The watercarrier

signed and dated

Spiess 1869

Inv.Nr.0.286

VERKAUFT

___________________________________________________

HÖCHST

UM 1770

SATZ VON VIER KINDERN

JOHANN PETER MELCHIOR

PORZELLAN

Rad-Marke

Faßbauer: Hammeroberteil rest.

Schmied: Eisen auf Amboß rest.

Junge mit Krug: Krugrand rest.

Mädchen mit Krug: Henkel rest., an den Füßen geklebt

PROVENIENZ:

Bedeutende nordeuropäische Sammlung

VERKAUFT

_________________________________

KAISERLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR ST.PETERSBURG RUSSLAND Porzellan ALEXANDER II. 1876 A. SPIESS - Imperial porcelain factory

KAISERLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR ST.PETERSBURG RUSSLAND Porzellan ALEXANDER II. 1876 A. SPIESS - Imperial porcelain factory

KAISERLICHE PORZELLANMANUFAKTUR

ST.PETERSBURG

ALEXANDER II.

1876

ANTIKISIERENDE WEIBLICHE FIGUR MIT KANNE

Modell von August Spiess

Signiert und datiert A. Spiess 1876

H. 62 cm

Einziges, bisher bekanntes Exemplar

Siehe E. Khmelnitskaya, Die plastischen Figuren von August Spiess, St.Petersburg 2008

VERKAUFT

__________________________________________

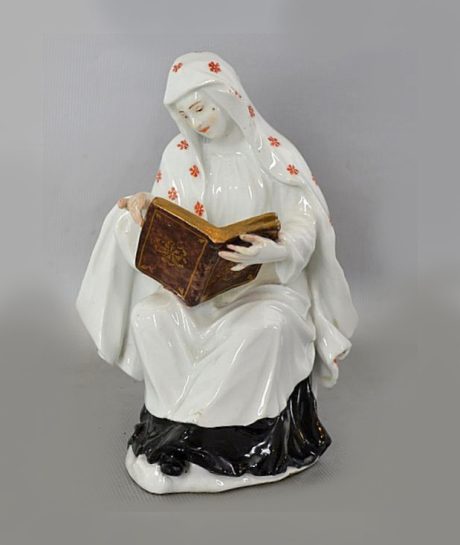

NONNE

UM 1745

MEISSEN

MODELL

JOHANN JOACHIM KAENDLER

Schwerter-Marke auf der Unterseite

vgl.

Rückert, Nr.976

Dort fast identisches Exemplar des Bayerischen Nationalmuseums München

Taxa Kaendler 1740-1748:

„1 Nonne auf einem Felsen sizend und betend mit beyden Händen ein Buch haltend, vor die Aebtißin von Herfordt, 3 Thlr.“

VERKAUFT

__________________________________

MEISSEN

1763-1774

Michel Victor Acier

(* 20. Januar 1736 in Versailles bei Paris; † 16. Februar 1799 in Dresden)

und

Johann Carl Schönheit

(* Februar 1730 in Meißen; † 27. Mai 1805 ebenda)

LIEBESPAAR

Allegorie Frühling

Marke mit Punkt in Unterglasurblau

H. ca. 20 cm

Hervorragender Erhaltungszustand

(minimalste Bestoßungen an den Blüten und Blättern)

VERKAUFT

______________________________________

SEHR

SELTENE

UND

ÄUSSERST FEIN

STAFFIERTE

FIGUR

EINES

CHINESEN

RUSSLAND

KORNILOV

PORZELLANMANUFAKTUR

1835-1843

eingepreßte Marke

H. 21,5 cm

Sehr guter Erhaltungszustand

VERKAUFT

-------------------------------------------------------------------

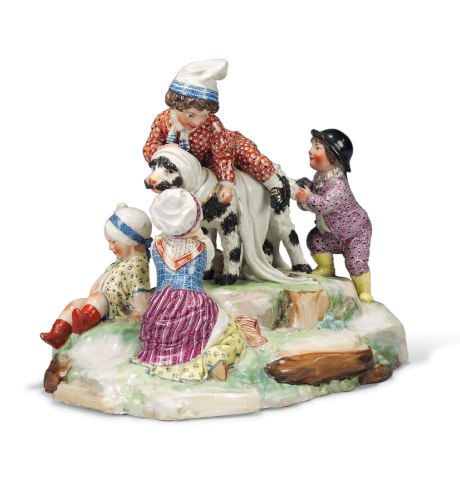

FRANKENTHAL

1783

Kindergruppe mit Hund

Johann Peter Melchior

Unterglasurblaue CT-Marke

H. 18 cm

PROVENIENZ:

Familie Rothschild

Swinton Grange, North Yorkshire

Sehr guter Erhaltungszustand

(minimale Bestoßungen)

VERKAUFT

_____________________________________

ANTJE BRÜGGEMANN-BRECKWOLDT

TELLER

mit Messer, Tuch und Granatapfel

1985

31 x 26 cm

AUSSTELLUNG:

"Material und Form"

Paris/Mainz

1985

Kat.-Nr. 26

PROVENIENZ:

Bedeutende deutsche Privatsammlung

ANTJE BRÜGGEMANN-BRECKWOLDT

1941 in Bützow/Mecklenburg geboren; 1961 Abitur; 1961-63 Töpferlehre bei Helma Klett, Fredelsloh, Gesellenprüfung; 1963-65 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Prof. Jan Bontjes van Beek; 1965-66 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Kassel, Keramik bei Walter Popp; 1966-69 Werkstatt in Westerland / Sylt; seit 1969 verheiratet mit Volker Brüggemann; 1969-70 Fortsetzung des Studiums in Kassel; 1970-75 Werkstatt in Bad Hersfeld; seit 1975 Werkstatt in Wippershain; seit 1979 Mitglied der AIC, Genf

1969 1. Preis Richard-Bampi-Wettbewerb; 1975 Preis der Justus Brinckmann Gesellschaft, Hamburg; 1976 Staatspreis Hamburg; seit 1979 Mitglied der AIC; seit 1983 Mitglied der Gruppe 83; 1985 Westerwaldpreis für Keramik, Preis für "Aufgebautes keramisches Gefäß"; 1992 Preis der 1. Int. Triennale für Keramik, Kairo; 1997 Entwurf für British Airways und die Deutsche BA

675 €

____________________________________

Würzburg

1775-1780

Putto mit Frosch

Höhe 7,4 cm

Putto mit Lamm

Höhe 7,5 cm

Provenienz:

Putto mit Lamm - The Ernesto F. Blohm Collection, Christie's, London, 10.4.1989, lot 51(Zuschlag 7.150 GBP = ca. 10.500 €);

beide - Sammlung Neuhaus, Neumeister, München,

22.Mai 1996, Nrn. 36 und 37

Literatur:

Putto mit Frosch - H.P. Trenschel & L. Wamser, Würzburger Porzellan, Würzburg, 1986, Nr. 73, Abb. 82, S.229

Ausstellung:

Putto mit Frosch - Würzburger Porzellan, Mainfränkisches Museum Würzburg, 11.10.-14.12.1986, Kat-Nr. 73

VERKAUFT

--------------------------------------------------------------

SELTENES REISESERVICE MIT FEINER BLUMENMALEREI

Ludwigsburg

um 1760-1765

Bemalung Johann Eberhard Stenglein (1760-1765 in Ludwigsburg tätig).

Jede Form mit feinster Blumenmalerei und feinen Goldspitzenbordüren an den Rändern und Kanten. Bestehend aus: 1 Teekanne und Deckel, 1 Zuckerdose und Deckel, 1 Cremier, 2 kleine Wasserflakons und 1 großer Wasserflakon und ein Parfum Flakon, jeweils mit vergoldeter Silbermontierung.

Kurhut über CC-Monogramm in Unterglasurblau

Ritzzeichen

Alle Teile: ST Malermarken in Eisenrot.

Provenienz: Deutsche Privatsammlung.

Johann Eberhard Stenglein sowie sein Sohn Leonhardt Gottfried Stenglein sind in der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur zwischen 1760-1765, bzw. bis 1787 als Porzellanmaler bestätigt. Hans Dieter Flach hat 2005 eine Reihe von einfacheren Blumenmalereien auf ST gemarkten Porzellanen als Werk Stengleins identifiziert. (Dieter Flach, Malerei auf Ludwigsburger Porzellan, 2005, S. 42 u. S. 226). Mit den vorliegenden 'ST' gemarkten Stücken kann man die Reihe von Stenglein bemalten Porzellanen mit diesen feinen Blumenmalereien erweitern. Zu einer Diskussion über diesen Typus feiner Malerei, bisher Gottlieb Friedrich Riedel zugeschrieben, vgl. Flach, Blumenmalereien von Joseph Jakob Ringler und Gottlieb Riedel auf Ludwigsburger Porzellan, Keramos 202/2008, S. 31-38.

Die seltenen Flakonformen wurden in der Literatur meist als Teebüchse bezeichnet. Reinhard Jansen hat auf diese Sonderform hingewiesen und den Unterschied der beiden Formen erläutert. Zu dem Schraubverschluss der Flakons gehöre ein Korkstopfen, der dazu diente, den Flakon wasserdicht abzuschließen. Die Flakons waren also dazu bestimmt, Flüssigkeit aufzunehmen, um während der Reise vermutlich das Wasser für den Tee mitführen zu können (Jansen, Glanz des Rokoko. Ludwigsburger Porzellan aus der Sammlung Jansen, 2008, S. 314.)

VERKAUFT

--------------------------------------------------------------

KPM VASE KÖNIGLICHE PRUNK PORZELLAN BERLIN 1849-1870 SCHLOSS BABELSBERG WILHELMSPALAIS GESCHENK KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV. VON PREUSSEN

KPM VASE KÖNIGLICHE PRUNK PORZELLAN BERLIN 1849-1870 SCHLOSS BABELSBERG WILHELMSPALAIS GESCHENK KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV. VON PREUSSEN

GROSSE

KÖNIGLICHE

PRUNKVASE

„FRANZÖSISCHE FORM MIT GREIFENKOPFHENKELN“

KPM BERLIN

1849-1870

MIT

TOPOGRAHISCHEN ANSICHTEN

SCHLOSS BABELSBERG

WILHELMSPALAIS

Höhe 70 cm

PROVENIENZ:

Italienisches Adelshaus;

Geschenk des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

Marken:

Zepter und Pfennigs-Marke in Unterglasurblau, Reichsapfel und KPM in Braun

Beide Reserven jeweils versehen mit der Königskrone

(nur die Geschenkvasen bzw. Vasen für den König trugen die Königskrone)

Die Vase wird geliefert mit einem schwarzen Holzpodest mit goldener Aufschrift:

Auf dem Sockel ist in Italienisch vermerkt, daß es sich um ein Geschenk des preußischen Königs handelt

Aktuell wurden zwei ähnliche Vasen, jedoch ohne Königliche Provenienz, versteigert bei Christie´s, London, 2.-3.Juni 2015, Nr. 86, 17.500 GBP = 24.500 EURO, bzw. 2.Juni 2015, Nr. 273, 15.000 GBP = 20.750 EURO (kleinere Vase)

VERKAUFT